全国文化財情報デジタルツインプラットフォームの構築 -デジタル技術で埋蔵文化財を記録・可視化し、歴史を未来へつなげる-(産総研)

ポイント

- 文化財デジタルデータと3次元地理空間情報を統合表示するプラットフォームを開発

- 地下から地表までの状況を一体的に見ることができ、街づくりと文化財保護の両立を図る

- ドローンLiDAR利用など調査方法の高度化により掘削以外での3次元情報を収集。調査方法の革新

- 地理空間の専門知識は不要、文化財データの集積を進めることで街づくり・インフラ整備に貢献

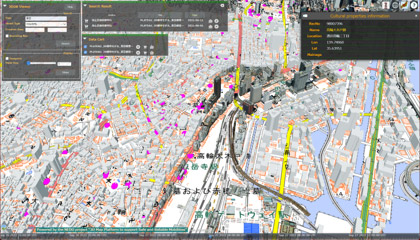

東京(高輪築堤)周辺図 ビルと文化財位置データの表示 (プロジェクト PLATEAU のデータを利用)

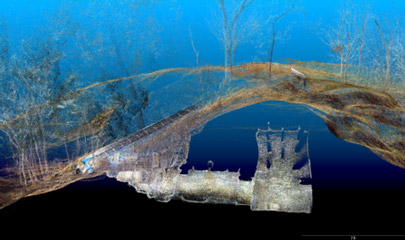

国指定特別史跡・岩橋千塚古墳群天王塚古墳墳丘(地上)と石室(地下)の一体表示

概要

独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所(以下「奈文研」という)企画調整部文化財情報研究室 高田 祐一 主任研究員と、国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)デジタルアーキテクチャ研究センター 中村 良介 総括研究主幹および神山 徹 地理空間サービス研究チーム長は共同で、全国文化財情報デジタルツインプラットフォームを開発しました。日本中の文化財の位置情報を網羅する奈文研の文化財総覧WebGIS※1と、産総研の3次元地理空間情報データベース(3DDB)との連携により、地下空間を含む国土の3次元構造と社会活動の歴史的情報を総合的に記述することが可能となります。建築物のCAD モデルや点群※2といった多様な3次元データを統一的に扱えるため、地下から地上の情報を一体的に把握することができ、開発事業における意図しない文化財の破壊回避に役立ちます。GIS※3や3次元データに関する専門的な知識がなくても利用することができるので、地方公共団体や博物館が取得した文化財の3次元データ等を容易に登録できるようになります。また、文化財情報の活用を通じて、スーパーシティーやデジタル田園都市といったスマートシティープロジェクトにも貢献します。

今後の予定

従来の文化財3次元データ測定は高価な測定機器を必要としていたため、そのほとんどが大学などに所属する研究者によって行われてきました。しかし近年になって、個人レベルでもLiDARを搭載したスマートフォンなどで詳細な3次元データを取得することが可能となり、地方自治体が定常的に行っている発掘などへの適用事例が増加しつつあります。今後は、文化財行政に携わる各地の教育委員会や博物館の関係者が、より多くの文化財3次元データを登録し広く公開できるようにするための技術開発を実施します。具体的には3次元データをxR デバイス※4へ直接配信する機能、安全なデータアクセスを実現するための認証・認可機能などを実装し、さらに複数のプラットフォームに分散している地理空間データをワンストップで検索するためのメタデータ標準化を進めます。

用語解説

- ※1 文化財総覧WebGIS

- 日本全国の61万件以上にのぼる文化財ビッグデータ(主に文献と2次元分布)を統合したデータベース。Web上で遺跡種別や時代情報などで検索可能。次世代の研究基盤となるだけでなく、地域づくりの基礎情報としても活用。

- ※2 点群

- 3次元空間上の物体形状を表す点の集合のこと。物体表面(もしくは内部)における観測点の直交 XYZ座標で表現される。また点ごとの属性(反射強度、色などが)付随することもある

- ※3 GIS(地理情報システム)

- 緯度経度などの地理座標情報を持ったデータ(空間データ)を総合的に管理し、表示・加工・分析を行うための技術

- ※4 xR デバイス

- スマートフォンやAugumented Reality(AR)グラスのように現実環境に付帯情報を提示する装置や、メタ社のOculus や Microsoft社の HoloLens のようなVirtual Reality (VR) や、Mixed Reality (MR) 機能によって、ユーザーに仮想空間と現実空間を行き来する経験を提供する視覚装置

(https://repository.nabunken.go.jp/dspace/bitstream/11177/9628/1/20210719_WebGIS.pdf [ PDF:2.1MB ] )

最新のEMC関連規格動向は『月刊EMC』にて随時掲載しています。

Copyright(C) Kagakujyoho shuppan Co., Ltd. All rights reserved.

※記事の無断転用を禁じます。

CEND.jp

CEND.jp