1.シグナルジェネレータとは?

シグナルジェネレータ(Signal Generator:略してSG)は、広い意味ではなんらかの電気信号を発生する信号発生器です。身近なところでは電子ピアノの音や電子レンジの過熱のために発生するマイクロ波の発生源なども該当することになりますが、普通は目的の信号を選んで発生することのできる測定器のことを指し、さまざまな電子機器の試験信号として各種試験や製品開発の場面になくてはならないものになっています。こうした意味でシグナルジェネレータは測定に対する基準信号として用いられますから、信号状態を測定するオシロスコープ、スペクトラムアナライザと対になる身近な汎用測定器といえるでしょう。

2.シグナルジェネレータの種類

シグナルジェネレータが発生する電気信号の周波数や波形によりさまざまな名称で呼ばれることもありますが、どんなものがあるのでしょうか?

< 代表的な信号発生器の例 >| 名称例 | 出力周波数 | 出力波形 |

|---|---|---|

| AF発振器 | 数10kHz程度 | 正弦波 |

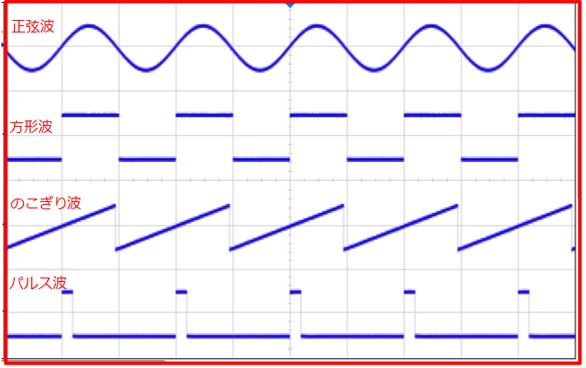

| ファンクションジェネレータ | 0Hz~数10MHz | 直流/正弦波/方形波/のこぎり波等 |

| RF信号発生器 | 数10kHz~数10GHz | 正弦波/各種変調波 |

| パターンジェネレータ | 数10kHz~数10GHz | ロジック信号パターン |

| 雑音発生器 | 0Hz~数10MHz帯域 | 雑音 |

■AF発振器とは

AF(Audio Frequency)発振器は音声帯域の信号を出力し音響機器の分野で多く使われます。音声帯域ならせいぜい20kHzではと思いますが100kHz程度も出力できるものもあります。性能的には出力のノイズ及び歪(高調波)が大事な条件になります。

■ファンクションジェネレータとは

周波数とレベル設定以外に方形波、三角波などの各種波形設定が可能です。最近ではノイズ、DC電圧出力を含めて波形を加算して出力したりと大変便利になってきています。高機能品ではさらに任意波形など様々な波形を出力可能なものがあります。

■RF信号発生器とは

RF(Radio Frequency)信号発生器は、高周波信号発生器の意味で使われ、数10MHz以上の周波数を出力できる機器をいいます。AF発振器が単一正弦波を出力するのに対して出力に変調(これにより様々な情報を電波で伝えることができるようになります)と呼ばれる操作を加えることができるのが一般的です。高周波EMI試験での信号源、携帯電話など無線機の性能試験など様々な用途に使われておりシグナルジェネレータと言えばRF信号発生器のことを指すといってもよく、RF信号発生器のことを総称してSGと呼ぶのも一般的です。これについては後程もう少し詳しく解説していきます。

■パターンジェネレータとは

パターンジェネレータはロジック信号のパターンを発生するものです。主な用途は伝送路の誤り率測定に用いられるのが一般的で、数10Gbpsのパターンを発生するものもありジェネレータ自体の性能が誤りの原因にならないよう、性能的にも厳しい要求が求められます。

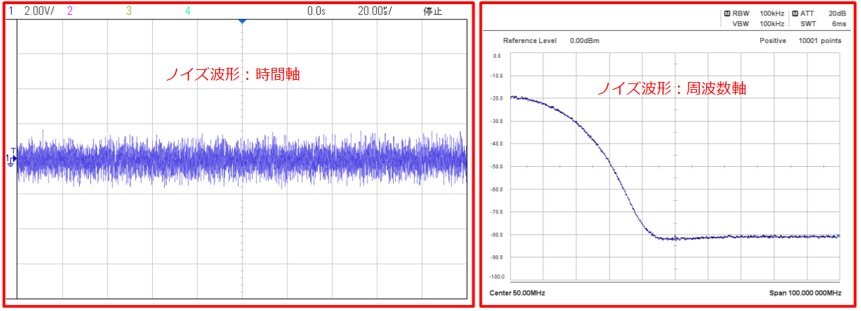

■雑音発生器とは

測定器が出力する雑音は単にランダムなノイズというわけではなく、その周波数成分の特性などが規定されているものが用いられますから、目的にあった雑音なのかを確認して使用します。といってもオシロスコープ波形では違いはわからないでしょうから、スペクトラムアナライザで周波数成分を確認するのがよいでしょう。雑音のレベルは同じレベルの正弦波に比べてピークレベルが大きくなりますから増幅器を使う時には飽和レベルに注意が必要です。

このようにシグナルジェネレータの信号は様々な特徴があり、市販の測定器でも1つの機器で複数の信号発生機能を持つものもあります。使用には目的にあった信号を発生することができる機器の選択が重要といえるでしょう。

以下では初心者の方向けにRF信号発生器を例に概要解説していきますが、用語など正確な表現にはあまりこだわらず雰囲気をつかんでもらえればと思います。

3.シグナルジェネレータにおける出力周波数と出力波形

シグナルジェネレータの出力は、おおざっぱに時間でレベルが変化する正弦波(高校で習う三角関数sinとかです)として、”出力信号=A*sin(2π*f*t+Φ)”であらわされます。

ここで、Aは正弦波のレベル(振幅・信号の大きさ)、fは周波数(1秒間に発生する周期の数≒振幅が振動する回数)、tは時間、Φは位相(あまり気にせず≒0と考えても通常困りません)、2π=2*3.14・・・・で単位系による係数になります。

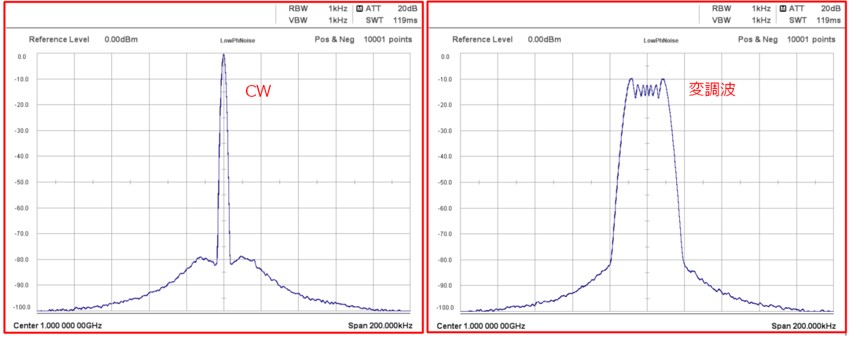

実際の出力波形は、設定によりA、f、Φを時間的に変化させたり、出力信号自体を複数合成したりしますからシグナルジェネレータはこれらを制御し信号を生成しています。一番基本的な信号は、A、f、Φが固定なCW(Continuous Wave)と呼ばれる単一周波数の正弦波信号です。

4.RF信号発生器の基本構成

RF信号発生器は特定用途を除けばほぼ100%PLL(Phase Lock Loop:位相同期ループ)によるシンセサイザ方式で信号を生成しています。これにより、1つの高安定基準信号(例えば1*10^-7)に同期した信号を出力しています。

余談 1

昔?はSSGと言えばシンセサイザ方式のSynthesized Signal Generatorを言いましたが、近年ではほとんどがシンセサイザ方式のため、標準器により校正された信号を発生することができる標準信号発生器(Standard Signal Generator)のことを言うようです。

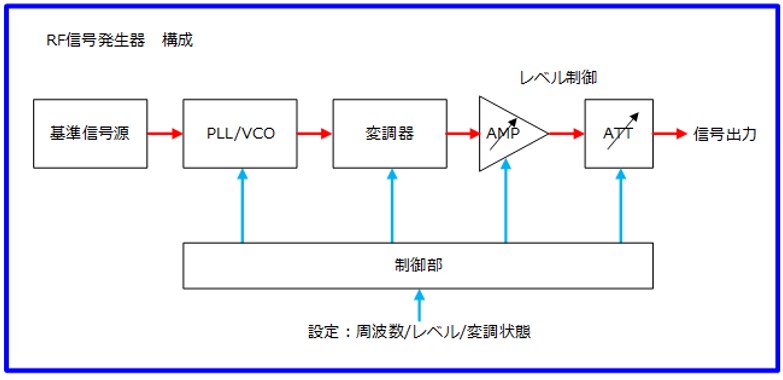

RF信号発生器の基本的なブロックは以下の構成になっています。

- 基準信号源:高安定な水晶発振器などを使い正確な周波数を発生します。

- PLL/VCO:シンセサイザ方式で基準信号源周波数から広帯域な出力周波数を生成します。

- 変調部:各種の変調を行います、最近の機器ではベクトル変調器を用いてアナログ(FM、AM等)、各種デジタル変調を一括で行うものもあり、ベクトル信号発生器と呼ばれています。

- レベル制御部:出力信号のレベルを制御します。

- 制御部:ユーザが設定する周波数やレベル、変調状態の情報を内部ブロックに設定します。

基本的な構成は、こんな感じですが、これに自動制御用のインターフェイスや高調波除去フィルタ、特に出力するレベルが空中の電波よりケタ違いに低い信号も扱うのでシールド構造など機能・性能に応じてさまざまな工夫が凝らされています。

余談 2

昔のSGはシールド構造や内部発振器の構成により”重くて大きい”が普通でしたが、最近のデバイスでは1チップで数10MHz~10GHz超の周波数を生成できるものもあり測定器も随分小型・軽量になってきています。

5.シグナルジェネレータはどんな場面で使われるのでしょう?

あらゆる、高周波信号を扱う機器の開発・評価・試験・製造・保守の場面になくてはならない測定器です。 無線機の受信性能測定が代表的なところですが、使われる場面により必要な機能・性能もまちまちで、低価格品から高級品まで様々なものがありますからコストも含め選ぶのが悩ましいところでしょう。

6.シグナルジェネレータはどんな性能が必要なのでしょうか?

必要性能は、使用場面で異なるのでここでは重要なものを上げておきましょう。カタログ仕様にはいろんな性能が慣れない言葉で記載されていますが、これらは必要に応じて理解していくしかありません。

■出力周波数範囲・分解能・精度

扱う機器の周波数を必要な分解能と精度で出力できることが必要です、精度は基準信号源で決まります。

■出力レベル範囲・分解能・確度

受信機の感度試験では、低レベル信号、パワーアンプの入力信号では高レベル信号が必要ですから両方をカバーする時は広範囲な出力が必要になります。

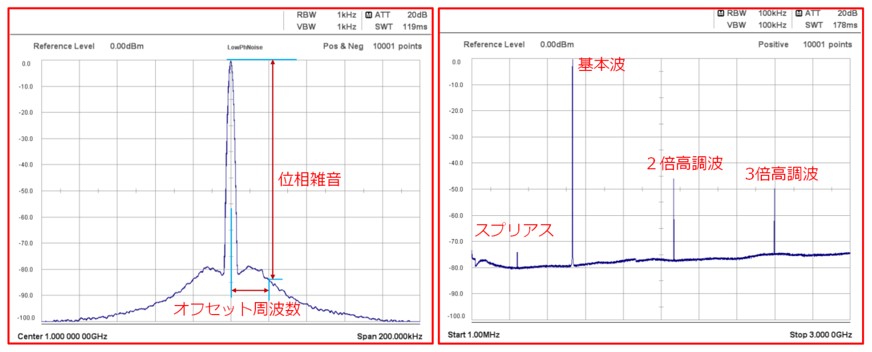

■出力スプリアス

理想的には設定した周波数成分のみが出力されるはずですが、これとは無関係な成分をスプリアスといい受信性能の測定などに悪影響を与える場合があります。

■高調波出力

出力信号の高調波は必ず発生して、機器や周波数にもよりますが高級品でも-40dBc程度はあると思ってください。アンプ、ミキサへの供給信号として使う時には問題になる場合があるので注意が必要です。

■位相雑音 C/N

CW出力をスペクトラムアナライザで測定した時、理想の出力は線状の単一周波数成分のみのはずですが、実際には出力周辺にも山の裾のような成分を持った波形になり、この不要成分を位相雑音と呼び、出力信号の純度を表します。通常は出力周波数からのオフセット周波数での出力とのレベル比(C/N)で表されます。純度の悪い信号は、変調時の品質を劣化させます。

余談 3

SG出力の位相雑音をスペクトラムアナライザで測定する時は注意が必要です。なぜならスペクトラムアナライザにも位相雑音があり、測定するSGの位相雑音が良ければ観測されるのはスペクトラムアナライザの性能になってしまうからです。

7.シグナルジェネレータの使用上の注意

シグナルジェネレータは、周波数とレベルを設定し、必要なら変調を加える程度でスペクトラムアナライザに比べると使い方はシンプルです。ここでは初心者にありがちな注意点を3つほど記載しておきます。

■間違って高レベルの信号を加えない。

ありがちなのは、無線機の受信機試験のためにSGを接続して誤って無線機を送信しSGを破損してしまうことです。逆入力してもよい定格以上の無線機出力では要注意です。

■出力インピーダンスと接続ケーブル

ほとんどのものは50Ωですが、75Ωのものもあります。異なるインピーダンスでは設定するレベル自体正しくなくなる場合があり、SGと測定対象を接続するケーブルも異なります。ケーブルにはロスの周波数特性が必ずありますから、周波数に応じてSG出力を補正する必要があります。

■出力レベル単位

dBm(電力値)、dBuV(電圧値 Vを省略する時もあり)が一般的です。dBuVの時は開放電圧なのか、終端電圧なのかで値が6dB変わるので注意が必要です。最近の機器では開放電圧はdBuV emfと表記されています。50Ω系では0dBm=113dBuV emf=107dBuV(終端電圧)で同じ出力になります。

8.シグナルジェネレータを含む複合測定器

これまでRF信号発生器を例に解説してきましたが、無線機器を測定する場合はその他のシグナルジェネレータ、スペクトラムアナライザなど複数の測定器が必要になり、経済性・スペースのニーズからこれらを一体化したものも市販されています。

以下は弊社での無線機測定用 複合測定器例になりますが、複合機の場合には専用機ではできない便利さの反面、単体の性能や機能は使用する場面に特化されています。測定器はやはり実際に使って確認するのが一番でしょう

■RF035ラジオ コミュニケーション テスタ

パワーメータ、RFカウンタ、スペクトラムアナライザ、RF信号発生器、AF発振器、雑音発生器など17種類の測定器を内蔵したパソコン制御で各種無線機の測定を行うことができる小型・軽量の測定器です。(151*231*61mm 約1.1kg)

(著)アールエフネットワーク株式会社

ノイズ対策部品・EMC対策部品一覧試験器(EMC/EMS/EMI)

試験器(EMC/EMS/EMI)の製品一覧ページです。

試験器(EMC/EMS/EMI)をお探しの方は、下記の一覧よりご選定ください。

各製品の見積もり・問合せも各製品ページより行って頂けます。

尚、サービスと致しまして各EMC関連製品の見積もり・お問合せを行って頂くことで月刊EMCを無料購読できます。

<ノイズ対策部品・EMC対策部品 検索ページ>

EMC関連製品検索ページはこちらになります。

<『試験器(EMC/EMS/EMI)』の項目一覧>

『試験器(EMC/EMS/EMI)』に関して下記の項目で比較検討が可能です。

メーカ名/取扱店/型名/シリーズ/通称/試験器タイプ/周波数 Hz START/周波数 Hz END/周波数設定/周波数表示/メモリ/電圧測定誤差 ±dB/指示モード/電源 W/寸法H mm/寸法W mm/寸法L mm/重量 kg/機能/特長/主な用途

CENDではノイズ対策部品・EMC対策部品を含めた各EMC関連製品毎の仕様フォーマットを統一することにより、比較・選定を簡単に行うことができます。

「メーカー名」はもちろん、「取扱い企業」や「型名」、「シリーズ」、「用途」、「サイズ」、「適応規格」、「種別」、などの細かい製品仕様情報を掲載しています。

また、見積もりや問い合わせなどもCENDからダイレクトに行えますので、個別に各企業HPを訪問し個別に見積もりを取る手間も省くことが可能です。

尚、CENDの掲載製品情報は日々更新されておりますので定期的な閲覧を推奨致します。

ノイズ対策部品・EMC対策部品の検索・選定はぜひCENDをご利用下さい。

<EMC関連製品に関してユーザー様へCENDが提供する主なサービス>

- 各EMC製品をカテゴリ毎(製品種別毎)に検索可能なデータベースのご提供

- 各EMC製品の詳細な仕様を統一フォーマットでご提供

- 各EMC製品の見積もりをCENDから依頼可能

- 各EMC製品に関する問い合わせを送信可能

- EMC製品に関わる規格情報のご提供

- EMCに関しての質問を知恵袋で解決可能

※製品掲載をご希望の企業様はこちらよりご連絡下さい。