1. 熱伝導率とは

熱伝導率とは物質中を熱が伝導する際の熱の伝わりやすさを表す物性値である。熱伝導は、物質中の自由電子の移動や、結晶格子によるフォノン伝導が担っている。SI単位系では、長さ(1m)において温度差(1K)があるとき、単位断面積(1平方m)を1秒間に流れる熱量を熱伝導率という。単位はW/m・Kである。熱伝導率は式(1)で表される。

- λ:熱伝導率[W/m・K]

- Th:試料の高温部の温度[K]

- Tc:試料の低音部の温度[K]

- dT:試料端面の温度差(Th - Tc)[K]

- dx:試料の長さ[m]

- Q:試料を流れる熱量[W]

- S:試料の断面積[m2]

緻密な固体材料では、物質の種類によって熱伝導率が4桁ほど異なる。例えば室温付近の熱伝導率で、PET樹脂は0.08~0.17W/m・K[1]、安定化ジルコニア3.1W/m・K[2]、銅が401W/m・K[3]、ダイヤモンド(Ⅱa)が2,000~2,100W/m・K[4]である。

内部に空隙を含む断熱材ではさらに低い熱伝導率を示す。ビーズ系ポリエチレンフォーム(保温板、特号)は0.034W/m・K以下[5]である。

熱伝導率は、新材料開発における物質の熱伝導性能を表すための指標や熱設計シミュレーションの入力値等として使用される。近年では、製品の小型化により放熱設計が重要になり、省エネルギーのために熱を効率的に利用する必要性が高まるなど、ますます重要な物性値となっている。

2. 熱伝導率の測定方法

2. 1. 定常法と非定常法

熱伝導率測定法は、定常法と非定常法に大別される。定常法は試料に定常的な温度勾配を与えて試料の温度差と熱流量と長さから熱伝導率を求める、原理に即した熱伝導率測定法である。直接熱伝導率が得られる一方で、熱伝導率の高い試料では正確な測定値を得るためには試料サイズが大きくなる。また、特に熱伝導率の低い材料の測定において加熱源や試料から周囲環境への熱リークが問題になりやすい。

非定常法は、試料に過渡的な温度変化を与える方法である。通常は熱拡散率が求められる。試料に温度変化が起こる時間と試料の長さを測定することで熱拡散率が得られるため、試料サイズが小さい場合や熱伝導率が高い材料でも測定が可能である。一方で、熱伝導率を直接求められないので、熱伝導率が必要な場合は熱拡散率から比熱と密度を乗じることで求める必要がある。(2)式で換算される。比熱はDSCで測定されることが多い。密度は体積密度を用いる。

- ρ:密度[kg/m3]

- C:比熱容量[J/kg・K]

- α:熱拡散率[m2/s]

2. 2. 定常法熱伝導率測定装置

熱伝導率は既出の(1)から求められる。定常法熱伝導率測定装置は、大きく分けて2種類ある。

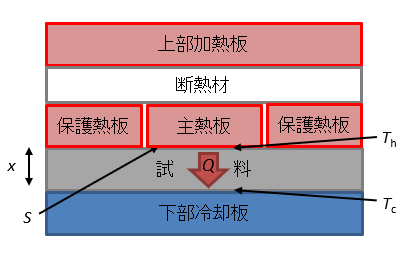

保護熱板法[6]は、試料を加熱する部分にあたえられる熱量がそのまま試料に与えられる。つまり、加熱のために与えた電力を測定し、それを試料に与える熱量とする。熱流計の校正や参照試料が不要である一方で、周囲への熱リークが発生しないように周囲に保護熱板とよばれるヒータを設置する必要がある。図1に保護熱板法の模式図の一例を示す。

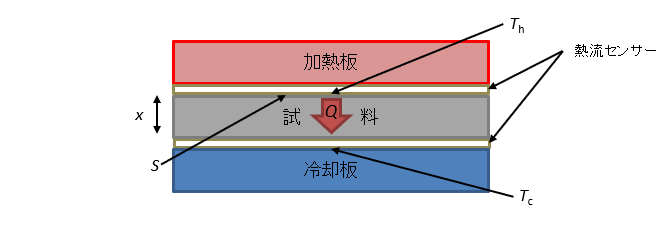

比較法(熱流計法など)[7]は熱流量を熱流計や参照試料によって測定する。比較的簡便に測定が可能なため実用測定法として適している。保護熱板法とは逆に、熱流計の校正や参照試料が必要となる。図2に比較法の一種の熱流計法の模式図を示す。熱流計が用いられる場合、熱伝導率既知の純銅などに熱電対が挿入されていて熱流を求める場合、参照試料が用いられる場合がある。

2. 3. 非定常法熱伝導率測定装置

ここでは、バルク試料の測定に適した非定常法熱伝導率測定装置について紹介する。市販されている測定装置としては、熱線法、フラッシュ法、周期加熱法、ホットディスク法が挙げられる。ここでは、フラッシュ法と周期加熱法について詳述する。

2. 3. 1. フラッシュ法[8]

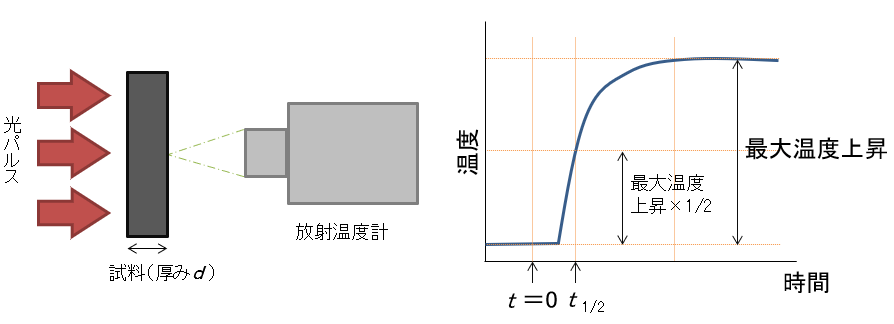

フラッシュ法は、試料の表面を光でパルス加熱し、試料の裏面の温度上昇を放射温度計で計測して熱拡散率を求める測定法である。測定可能な熱拡散率の範囲や温度範囲が広い、比較的小さな試料で測定できる、短時間で熱拡散率が求められる等の特長を持つ測定法であり広く普及している。また、一次元伝熱を前提として熱拡散率を解析するため信頼性も高い。フラッシュ法の模式図を図3に示す。

板状の試料(直径φ10mm程度の円形、厚み1~3mmが用いられることが多い。)の裏面をレーザー又はフラッシュランプで加熱し、裏面の温度上昇を放射温度計で計測する。熱拡散率を求める方法はいくつかあるが、最も簡便で普及しているのはハーフタイム法である。パルスの照射時間から裏面の温度上昇が最大温度上昇の2分の一に達した時間をハーフタイムとする。ハーフタイム法による熱拡散率の計算式を式(3)に示す。試料が断熱状態であること、試料が均一に加熱されること、熱が一次元的に伝導すること、加熱のパルス幅が十分短いこと等が条件となる。また、試料の表面は、加熱光が表面で吸収され、裏面からの赤外線放射を検出するため、一部の試料を除いて黒化処理が必要である。

- d:試料厚み[m]

- t1/2:ハーフタイム[s]

2. 3. 2. 周期加熱法[9]

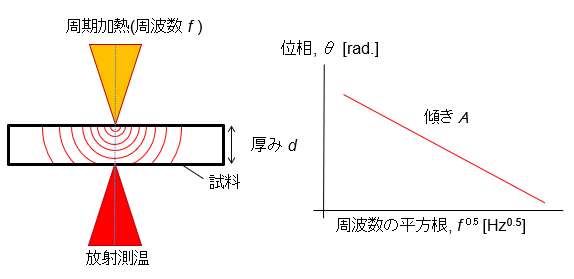

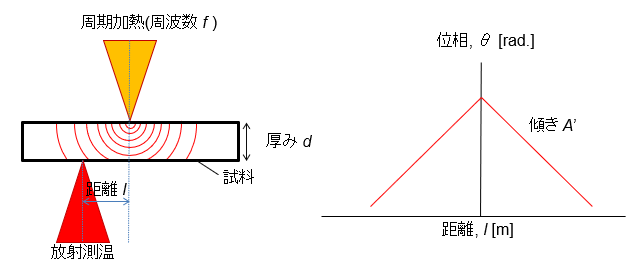

ここでは、周期加熱法の内スポット周期加熱放射測温法について解説する。スポット周期加熱放射測温法は、試料の表面を光で正弦波変調して加熱し、試料の裏面の温度上昇を放射温度計で計測して熱拡散率を求める測定法である。試料の厚み方向だけでなく面内方向も測定できる。試料の平均的な熱拡散率だけでなく局所的な分布も求めることができる。正弦波で変調したときの特定の周波数でフィルタリングができるためS/N比を高めやすい。なお、フラッシュ法と同様に光で加熱し赤外線を検出する方法であるので、試料への黒化処理が必要となる。

図4にスポット周期加熱放射測温法の模式図を示す。それぞれ(a)厚み方向、(b)面内方向である。試料表面に正弦波変調したレーザーを照射し周期加熱する。裏面の温度応答を検出しレーザーの周期変調からの位相遅れを求める。加熱点と検出点が同軸の場合は試料の厚み方向の熱拡散率が求められ、軸をずらした場合は試料の面内方向の熱拡散率が求められる。厚み方向の熱拡散率は式(4)から求められる。図4の(a)のように周波数を変化させながら位相を計測すると、周波数と位相の関係が得られる。周波数の平方根を横軸にプロットし位相を縦軸にプロットすると直線関係が得られ、この傾きと試料の厚みから厚み方向の熱拡散率が求められる。面内方向の熱拡散率を求める式を式(5)に示す。面内方向の熱拡散率は図4の(b)のように、信号の検出位置を変えながら位相を計測する。横軸に検出位置、縦軸に位相をプロットすると直線関係が得られ、この傾きと変調周波数から面内方向の熱拡散率が得られる。また、マッピングは厚み方向の測定の際に試料を走査することによって実現する。

- f:変調周波数[Hz]

- θ:位相遅れ[rad.]

- Α:横軸を変調周波数の平方根、縦軸を位相としてプロットしたときの直線の傾き。θ/f 0.5

- l:加熱点と検出点の距離[m]

- Α’:横軸を加熱点と検出点の距離、縦軸を位相としてプロットしたときの直線の傾き。θ/l

3. 熱伝導率のまとめ

地球環境保全の意識の高まりとともに、熱伝導率は近年ますます重要な物性値となっており、材料の熱伝導率を把握することは必須ともいえる状況にある。ただし、熱伝導率を把握するための測定方法はたくさんある一方で、どんな試料や材料も測定できる万能な測定方法はない。正しい知識を持ったうえで、試料の熱伝導率やサイズに合わせて適切に測定方法を選び測定しなければならない。本稿が適切で正確な熱伝導率測定の一助となることを期待する。

(著)株式会社ベテル ハドソン研究所

【参考文献】

- [1] 日本熱物性学会編、新編熱物性ハンドブック、養賢堂、P314

- [2] 同上、P293

- [3] 同上、P23

- [4] 犬塚直夫、澤邊厚仁、ダイヤモンド薄膜、産業図書、P38

- [5] 日本熱物性学会編、新編熱物性ハンドブック、養賢堂、P252

- [6] JIS A 1412 第一部 等

- [7] JIS A 1412 第二部 等

- [8] W. J. Parker, R. J. Jenkins, C. P. Butler and G. L. Abbott, J. Appl. Phys. 32, 1679 (1961)

- [9] JIS R 7240等

ノイズ対策部品・EMC対策部品一覧熱伝導率のCEND掲載製品

熱流体解析ソフトウェアの製品一覧ページです。

熱流体解析ソフトウェアをお探しの方は、下記の一覧よりご選定ください。

各製品の見積もり・問合せも各製品ページより行って頂けます。

尚、サービスと致しまして各EMC関連製品の見積もり・お問合せを行って頂くことで月刊EMCを無料購読できます。

<ノイズ対策部品・EMC対策部品 検索ページ>

EMC関連製品検索ページはこちらになります。

<『熱流体解析ソフトウェア』の項目一覧>

『熱流体解析ソフトウェア』に関して下記の項目で比較検討が可能です。

メーカ名/取扱店名/型名/シリーズ/製品寸法/ファン寸法/回転数/最大風量/最大静圧/軸受/ノイズレベル/対応ソケット/熱抵抗値/質量/特徴/

CENDではノイズ対策部品・EMC対策部品を含めた各EMC関連製品毎の仕様フォーマットを統一することにより、比較・選定を簡単に行うことができます。

「メーカー名」はもちろん、「取扱い企業」や「型名」、「シリーズ」、「用途」、「サイズ」、「適応規格」、「種別」、などの細かい製品仕様情報を掲載しています。

また、見積もりや問い合わせなどもCENDからダイレクトに行えますので、個別に各企業HPを訪問し個別に見積もりを取る手間も省くことが可能です。

尚、CENDの掲載製品情報は日々更新されておりますので定期的な閲覧を推奨致します。

ノイズ対策部品・EMC対策部品の検索・選定はぜひCENDをご利用下さい。

<EMC関連製品に関してユーザー様へCENDが提供する主なサービス>

- 各EMC製品をカテゴリ毎(製品種別毎)に検索可能なデータベースのご提供

- 各EMC製品の詳細な仕様を統一フォーマットでご提供

- 各EMC製品の見積もりをCENDから依頼可能

- 各EMC製品に関する問い合わせを送信可能

- EMC製品に関わる規格情報のご提供

- EMCに関しての質問を知恵袋で解決可能

※製品掲載をご希望の企業様はこちらよりご連絡下さい。