CEND.jp-EMC対策・ノイズ対策の総合情報サイト

CEND.jp-EMC対策・ノイズ対策の総合情報サイト CEND.jp-EMC対策・ノイズ対策の総合情報サイト

CEND.jp-EMC対策・ノイズ対策の総合情報サイト

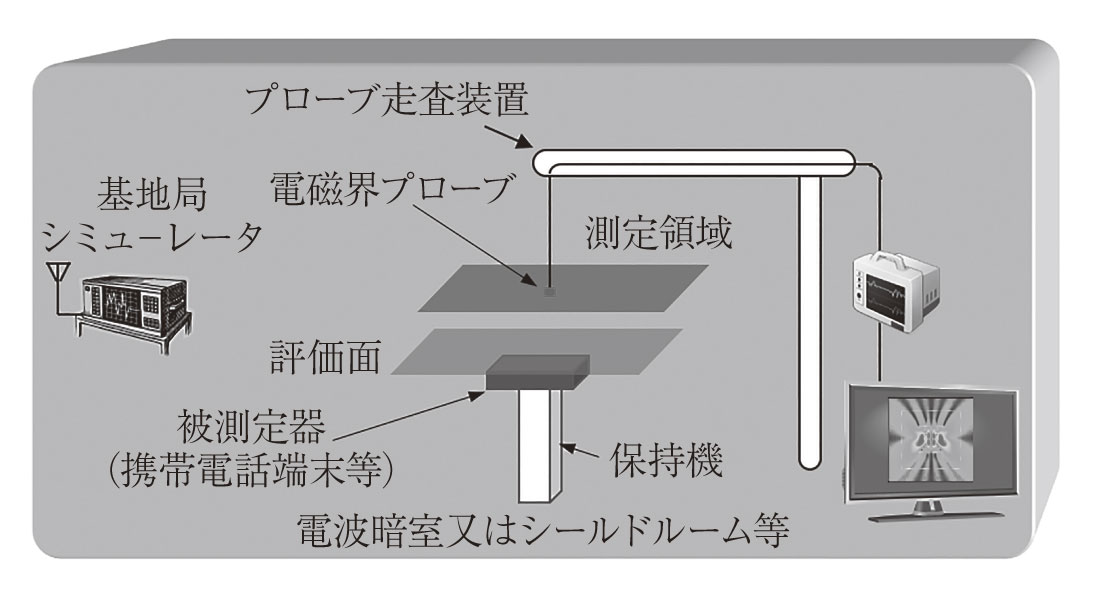

【測定系の基本構成図】

1.はじめに

第 5 世代移動体通信システム(5 G)では、従来利用されている周波数帯(サブ 6 GHz)に加え、6 GHzよりも高い周波数の利用が予定されている。2020 年以降、これらの周波数帯を用いた電波利用機器の公共への普及が予測され、5Gを初めとする6 GHz 以上の周波数を使用する新しい電波利用技術の実用化においても、人体への電波ばく露量の評価が重要である。6 GHz以下の周波数において、人体の近傍で利用される無線機器に対しては、人体へ局所的に吸収される比吸収率(Specific Absorption Rate: SAR) が 評 価指標として用いられている 。一方で、6 GHz 以上の周波数においては入射電力密度が評価指標となる。

携帯電話端末等の無線機器は人体に近接して使用されるため、SAR および入射電力密度を適切に評価することが求められる。SAR 測定法については、 国際電気標準化会議(International Technical Commission : IEC)第 106 専門委員会(Technical Committee : TC106)にて規格化され我が国でも採用している 。入射電力密度測定法についてはIEC TC106 では6 GHz か ら 100 GHzで動作する無線機器近傍の電力密度評価法・手順に関して技術報告書 TR63170 として取りまとめた。その後、IEC TC106 および米国電気電子学会(Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE) 電磁界安全に関わる国際委員会 (International Committee on Electromagnetic Safety: ICES)TC34 は、当該評価技術に関する国際標準規格の策定を目的とし、合同のワーキンググループ(Joint Working Group : JWG)を設立した。現在、6 GHz から 300 GHz の周波数範囲において動作する無線機器近傍の電力密度の評価法として、数値シミュレーション法を JWG11で、測定法を JWG12において規格化を行っている。我が国においても総務省情報通信審議会において電力密度測定法を答申している。

本稿では 6 GHz 以上の周波数において携帯電話端末等の電波ばく露評価に関して、入射電力密度の指針値及び入射電力密度の測定法について概説する。

続きは『月刊EMC No.379』にて

<新製品とEMC>

・プレシジョンパワーアナライザ「WT5000」

(横河計測(株))

・IEC 61326-1:

計測・制御および試験室で使用する電気装置ー電磁両立性(EMC)要求事項 第1部 一般要求事項

((前)拓殖大学 谷由紀夫)

・IEC 61326-2-1 Ed2:

計測・制御及び試験室用の電気装置ー電磁両立性(EMC)要求ー

Part 2-1:個別要求ーEMC防護が施されていない感受性の高い試験及び測定装置の試験配置、動作条件及び性能評価基準

(三菱電機(株) 中野康嗣)

<特集>

◇IoT時代の無線システムのEMC問題と対策

・無線システムのEMC問題の実際

(NTT 東日本 伊藤秀紀)

・IoT時代の無線環境構築のための周波数選択板(FSS)の設計法と使用法

(NTT ネットワーク基盤技術研究所 鳥海陽平、伊丹豪、加藤潤)

<Technology>

・携帯電話端末近傍の電力密度評価法に関する標準化動向

((株)NTT ドコモ 大西輝夫、(国研)情報通信研究機構 佐々木謙介)

・5Gミリ波ビームフォーミングと電波干渉対策

((株)富士通研究所 清水昌彦)

・超伝導マイクロ波回路の高感度かつ低暗計数(低ノイズ)な光子検出への応用

(東京大学 河野信吾、中村泰信)

・電界結合非接触給電技術を用いた搬送系とEMC

((株)ExH 原川健一)

<New&Now 規格・規制情報>

・無線設備の基準認証制度について

((一財)テレコムエンジニアリングセンター)

・CISPR 35の適用範囲、イミュニティ要求事項及び一般性能判定基準

(電気通信大学産学官連携センター 雨宮不二雄)

<実践講座>

・IEC 62153-4シリーズ概要解説⑧

「アナログ/デジタル通信システム接続機器のEMC特性試験方法」概要解説

((株)フジクラ・ダイヤケーブル 小川幸三)

・熱設計技術⑤

第5章 熱回路網法による熱解析手法

ー新人社員や初心者のための機器の熱設計対策に関する教育的な講義

(富山県立大学 石塚勝)

Copyright(C) Kagakujyoho shuppan Co., Ltd. All rights reserved.

※記事の無断転用を禁じます。