1.パワーアンプとは/電力増幅器とは

パワーアンプとは、電力増幅器とは何でしょうか。伝導性イミュニティ試験や放射イミュニティ試験などの高周波EMC試験において、設備内機器として信号発生器と並び欠かせないもの、それがパワーアンプ(高周波電力増幅器)です。試験周波数帯域や試験レベルなどの設備能力は、計測機器と並びパワーアンプ(電力増幅器)により決まり、 EMC試験には重要な装置となっております。そこで、今回知っているようで意外と知られていないEMC用パワーアンプ(電力増幅器)につきまして、EMCパワーアンプ(電力増幅器)を設計製造する立場から、現在主流となっている半導体増幅素子を使用したソリッドステート型パワーアンプ(電力増幅器)について分かりやすく解説いたします。

2.EMC用パワーアンプ(電力増幅器)の三大特徴

放送や通信などのアンテナから放射される電波に対して、その耐性を試験するイミュニティ試験では、

- 広帯域性

- リニア増幅特性

- 低ノイズ

3.パワーアンプ(電力増幅器)における広帯域性

実運用される放送及び通信には、狭帯域パワーアンプが使用されます。定められた周波数帯域に固定されており、他の放送・通信への干渉がないよう基本的に定められた周波数のみを増幅するよう設計されています。

一方、電気電子機器のEMC耐性を評価するパワーアンプ(電力増幅器)は、試験規格で求められる広い周波数をカバーする必要があるため、狭帯域パワーアンプ(電力増幅器)の数十倍以上の増幅帯域を有する設計がされています。

このEMCパワーアンプ(電力増幅器)に欠かせない広帯域化を大きく支えているのは、高周波増幅用半導体技術の進化です。では、30年前のEMCパワーアンプ(電力増幅器)と現在のパワーアンプ(電力増幅器)の代表的な増幅帯域を表1に比べてみましょう。

| 30年前の代表的周波数バンド | 現在の代表的周波数バンド |

|---|---|

| 10k-20MHz | 10kHz-400MHz 80-1000MHz |

| 20-200MHz | |

| 200-500MHz | |

| 500-1000MHz | |

| 1-2GHz | 1-6GHz |

| 2-3GHz | |

| 4-5GHz | |

| 5-6GHz |

表1 ソリッドステート型EMCパワーアンプ(電力増幅器)の帯域例

従来の放送・通信用パワーアンプ(電力増幅器)がアナログ変調方式からデジタル変調方式へ対応する進化を歩んだのに対して、表でも分かるようにEMC用パワーアンプ(電力増幅器)は電波の利用が拡大する周波数帯域に対応する進化、広帯域化が進んでいます。

4.パワーアンプ(電力増幅器)におけるリニア増幅特性

放送・通信に使用されるパワーアンプ(電力増幅器)は変調方式や効率などからA級・B級・AB級・C級の増幅モードの中から選択され設計されています。

一方、EMC試験用パワーアンプ(電力増幅器)は、A級またはAB級リニア設計が主流となっています。

| 動作モード | 特長 | 短所 |

|---|---|---|

| A級 |

|

|

| AB級 |

|

|

| AB級リニア |

|

|

表2 増幅モード別の特徴

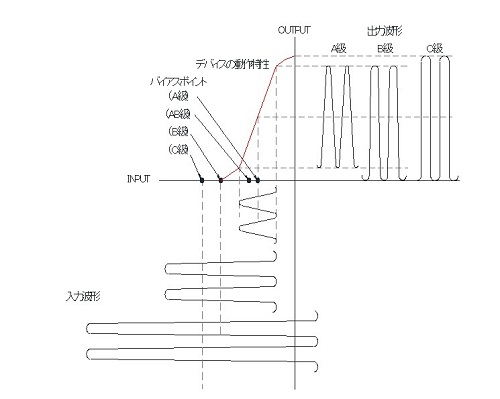

図から分かるように、振幅変調(AM)からパルス変調(PM)、周波数変調(FM)そして、無変調(CW)の各信号を、歪みを少なく増幅させるためには、入力信号と増幅後の出力信号が1:1で推移するA級増幅器が優位となります。A級やAB級等の動作モードによるアンプの違いは、単にトランジスタのバイアス設定の違いによります。

A級の場合トランジスタは、RF入力の全サイクルにわたって増幅されるようなバイアス設定がされており、その直線部分の範囲内で増幅動作しています。AB級の場合入力サイクルの一部ではトランジスタがオフになるようなバイアス設定がされており、非直線の範囲も使用し増幅動作しています。

このように、AB級の場合には、歪の発生が避けられないのに対し、A級の場合には、入力信号は忠実に増幅され出力されます。20年ほど前まで海外製AB級アンプ(ノンリニア型)は、A級よりも低消費電力で部品点数が少なく低価格のためEMC試験で多く使用されていました。しかし、各種EMC試験規格において増幅歪みに関する規定が設けられるようになり、加えてデジタル通信サービスが開始されることで、EMC試験でもパルス変調(PM)が求められると、歪みが多いAB級パワーアンプは急峻な信号の立ち上がり・下がりに電源回路と増幅性能が追従できず、徐々に EMC試験では使用されなくなりました。

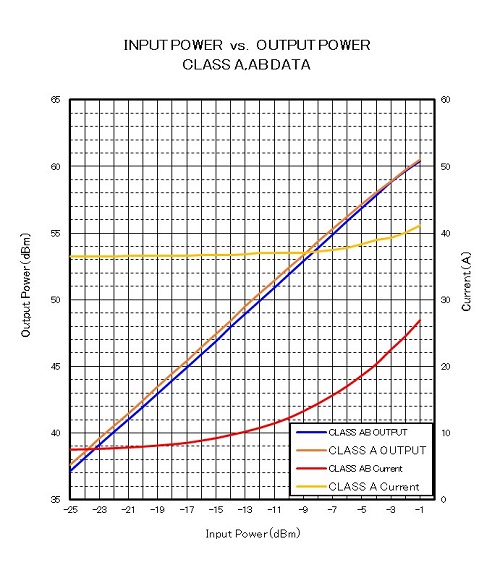

現在RADは、A級とAB級の両者の特長を合わせたAB級リニアアンプを開発し市場にリリースしております。これは、増幅特性はA級と同じリニアで、増幅半導体へのドライブ電流は、AB級アンプと同じく出力レベルに比例して消費電流が変動し、無駄な電力消費を抑えることが可能なものとなっております。

(Freq=80MHz Power=1000W)

5.パワーアンプ(電力増幅器)における低ノイズ (低スプリアス)

スプリアスには大きく分類すると二種類あります。基本波の2倍、3倍・・と倍数の周波数に高調波となるスプリアス(別名ハーモニクス)と、増幅回路内にパワーアンプ(電力増幅器)自身のスイッチング電源や周辺回路のノイズが回り込み増幅されて出力される非高調波性のスプリアスです。

〇高調波によるスプリアス(ハーモニクス)

増幅器の入力と出力間の関係に非線形があると入力信号の整数倍の周波数に歪みとなる信号成分が発生します。それを高調波歪(ハーモニクス)と言います。直線性に起因する高調波の発生は必要以外の周波数の信号が出てしまう為、EMC試験においては高調波レベルが高いと試験結果に影響を与えてしまいます。一般的に高調波歪みは、低周波増幅器では増幅回路上に大きな負帰還を施すことで直線性を改善し高調波歪みを極力抑えることが可能です。しかし、高周波の増幅器では広帯域的に安定した負帰還を施すのは理論上困難であるため、ある程度の歪みが発生するものとなります。

一般的にEMC用ソリッドステートパワーアンプは-20dBc以下を仕様としています。ここで“dBc”は、基本波(Carrier Wave)に対して、どの程度低いかを相対レベルを表す単位です。例えば一般的な仕様の-20dBc以下は、定格出力電力100Wのパワーアンプにおいて、基本波100W出力時において、×2倍、×3倍・・の高調波レベルが1W以下であることを示します。

そして、この高調波歪みには基本波の2倍でレベルが変わる特徴があります。基本波の出力レベルが1dB変わると高調波は2dB変わります。例えば100W定格出力のパワーアンプを1/2まで出力を下げ、基本波50W出力とします。このとき×2倍、×3倍・・の高調波は定格出力時よりも1/4となり0.25W(-40dBc)以下となります。

設備内のパワーアンプ(電力増幅器)につながる放射用広帯域アンテナや伝導性イミュニティ試験のEMクランプ、電流注入プローブなどは低い周波数では効率が低く、中間帯域や高帯域で効率が最大となる傾向があります。

この効率の低い周波数での試験では、高調波に最も注意が必要となります。それはパワーアンプ(電力増幅器)から出されるレベルの高い高調波は印加デバイスの効率の良い周波数帯に入ることで、試験周波数の基本波と高調波の供試品へ印加される相対的なレベル差が少なくなり、2波以上のマルチ信号での試験となる恐れがあるためです。そのため、高調波は

EMC試験では試験の適性を判断するに重要なファクターとなります。

その他、EMC試験ではパワーアンプ(電力増幅器)の最大出力能力を超える運用でも高調波歪みは増大しますので、パワーアンプ(電力増幅器)は少しでも最大出力能力に余裕を持ったモデルを使用することが有効と云えます。

上はA級500W(57dBm)リニアアンプにおける入力・出力特性の利得飽和点のグラフです。入力信号レベル-25dBmからレベルを上げると1:1の比率で出力レベルは推移しますが入力レベル-5dBmから利得が低下し、最終的には入力レベルを上げても出力レベルは上がらず完全飽和する状態となります

EMC用パワーアンプ(電力増幅器)では、グラフの理想出力特性線と実出力に1dBの差があるポイントを“1dBゲインコンプレッションレベル”(1dB利得抑圧レベル)、または1dBコンプレッションポイントなどと表します

〇非高調波スプリアス

先に説明された増幅半導体内部で作られる高調波歪みに対して、それ以外のものを一般には非高調波スプリアスとして定義されます。その殆どは増幅回路へ周辺回路の発生するノイズが回り込み増幅されて出力されるもので主な要因は以下の通りです。

- 電源部からのスイッチングノイズの回り込み

- CPU等自身のクロックの増幅回路への飛び込み

- 通信・制御信号の増幅回路への回り込み飛び込み

- DCファンのノイズの増幅回路への飛び込みなどとなります。

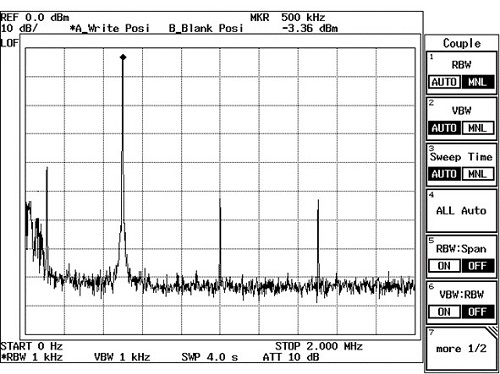

通常スイッチングノイズが顕著に出ることはほぼないため、例として老朽化し電源周りの電解コンデンサの容量が低下することでノイズが多く発生したパワーアンプの出力周波数スペクトラム特性を上に表します。200kHz以下にノイズの盛り上がりが確認でき、スイッチング周波数に同期したノイズが立ち上がっております。

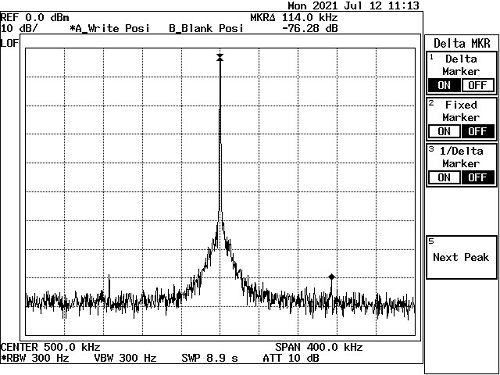

また、スイッチング電源のノイズは、増幅され出力される基本波のサイドバンド(近傍)にもノイズが現れる特徴があります。スイッチング電源のDC出力のリップル電圧が大きい場合に顕著に現れます。試験への影響は殆どありませんが、装置の経年劣化により増加する傾向があるため使用して10年程度経過したパワーンプでは点検を必要とします。

このように今回は現在主流の半導体を使用したEMC用パワーアンプ(電力増幅器)の、三大特徴についてご説明しました。EMCエンジニアや学生さん方々の参考となれば幸いと思います。

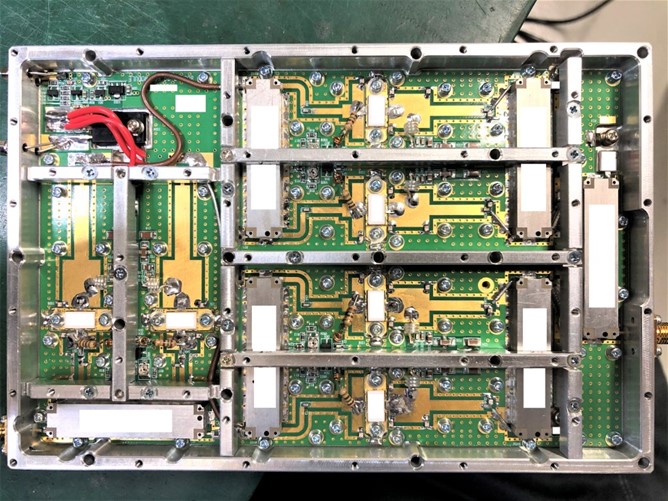

6.パワーアンプ(電力増幅器)の内部構成

高周波EMC試験において、欠かせないパワーアンプ(高周波電力増幅器)についてメーカーの立場から解説します。今回はよりパワーアンプ(電力増幅器)を理解して頂くためにソリッドステート型パワーアンプ(SSPA)の内部についてご説明いたします。

実際のEMC用パワーアンプ(電力増幅器)の内部構成についてご説明します。

パワーアンプは大きく (1)AMP(増幅部) (2)CONTROL(制御部) (3)POWER SUPPLY(電源部)の3つのブロックに分かれます。

AMP MODULE(1)

モジュール内部の構成は増幅部1段(増幅半導体1個)では必要な利得や出力電力が得られません。そのため、増幅半導体の回路を複数シリーズに接続した構成となります。

今回は一般的なDA部とFA部に分かれた代表的な構成について説明します。

①DA MODULE(Driver Amplifier アンプ前段部)

- (A)ATT:インピーダンス整合用減衰器でオープン状態などで増幅器の動作が不安定になるのを防ぎます。

- (B)IC AMP:初段の増幅部で15~20dB程度の小信号用の増幅回路

- (C)ATT:利得調整用減衰器

- (D)FET:中段(2段目)の増幅部で利得が20~30dB出力レベルが1W以上の出力を行います。

- (E)ATT:PADとも云われ後段接続部とのインピーダンス整合

②FA MODULE(Final Amplifier アンプ後段部)

- (A)FET:最終段の増幅部で、出力レベルに合わせ複数のパワー増幅FETを並列にして位相合成し最終パワーまで信号のレベルを上げていきます。

③電圧、電流監視部:アンプ部に流れる電圧、電流を監視

④温度監視:放熱器の温度を監視

⑤ヒートシンク:アンプモジュールの熱を放熱

CONTROL部(2)

- (A)表示、操作部 :アンプ通電、状態表示等

- (B)CPU MODULE:操作、アラーム

- (C)方向性結合器:進行波、反射波を結合出力

- (D)DET:進行波、反射波のRF信号をDC電圧化

- (E)GP-IBモジュール:外部通信用IEE488-2インターフェイス

POWER SUPPLUY 電源部(3)

- (A)ロッカスイッチ:通電スイッチ

- (B)スイッチング電源:CPU用

- (C)スイッチング電源:冷却ファン用

- (D)スイッチング電源:アンプモジュール用

- (E)ソリッドステートリレー:スイッチング電源通電用

- (F)AC LINE FILTER:ACノイズフィルター

- (G)FUSE:保護用ヒューズ

- (H)AC INPUT:AC入力コネクタ

- (I) GND TERMINAL:接地端子

COOLING FAN:アンプヒートシンク、筐体内部冷却用(4)

パワーアンプ(電力増幅器)は上記の様な各部品で構成されています。

このようにEMC用パワーアンプはEMC試験の変化、広帯域化に伴い進化を続けております。 世界で約10社程度の EMC用パワーアンプメーカーがありますが、少しでも皆様のご理解の一助となれば幸いと思い当社RADの製品を参考にご説明させて頂きました。

株式会社アールエーディー