EMC試験所についてEMC初心者向けに解説していきます。

1.EMC試験所の概要

まず、EMCとは何かについて述べます。EMCはElectromagnetic Compatibilityの略語で電磁両立性と訳されています。多くの電子・電気機器は内部で高周波信号を扱っているため一部が外部に妨害波として漏洩します。この妨害波が他の機器に妨害を与えることをEMI(Electromagnetic Interference 電磁妨害)と言い、また他の機器から空中を飛んで、あるいはケーブルを通ってきた妨害波により妨害を受けることをEMS(Electromagnetic Susceptibility 電磁感受性)と言います。他の機器に妨害を与えないこと、他からの妨害を受けないことの両立を図ることがEMCです。尚、EMIはエミッション、EMSはイミュニティということが一般的です。

EMCの試験をするための専用の試験設備を備え試験規格に沿って試験を実施する場所がEMC試験所です。EMC試験を実施する場所は、信頼できる試験所であることが重要です。これを示す規格としてISO/IEC17025(JIS Q 17025)=試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項= があります。CENDのサイトで紹介されている試験所の多くはこの規格に準拠しています。

2.EMC試験所でどんな試験を行うのか

ここでは代表的な試験を簡潔に紹介するに留めます。試験の詳細は各試験の解説ページをご参照ください。

<EMI(エミッション試験)>

- 放射妨害:被試験物(EUT=Equipment Under Test)から空中に放射される妨害波のレベルを測定

- 伝導妨害:EUTから電源線やLANケーブル等を伝わってくる妨害波のレベルを測定

- 電源高調波電流:電源電流のひずみによって発生する高調波電流を測定

- フリッカ:EUTへの入力電流の急な変化により、同系統の電源線を使用している機器(特に照明のちらつき等)への影響を測定

<EMS(イミュニティ試験)>

- 放射電磁界イミュニティ:強いレベルの妨害波をEUTに照射し、耐性を確認する試験

- 静電気放電:主に人体に帯電する静電気に対するEUTの耐性を確認する試験

- 電源周波数磁界:50Hz/60Hzの交流電流により発生する磁界に対するEUTの耐性を確認する試験

- 電気的ファストトランジェント/バースト(FTB, EFT/B):誘導性負荷の中断やリレー接点の弾み等の過渡的妨害により発生するパルス状バーストにさらされたときのEUTの耐性を確認する試験

- 無線周波電磁界によって誘導する伝導的妨害(RF伝導):無線周波送信機によって誘導されケーブルを伝わってくる妨害波に対するEUTの耐性を確認する試験

- 電圧ディップ・停電:電源電圧の一時的低下や短時間停電に対するEUTの耐性を確認する試験

- サージ(雷サージ):電流のスイッチングや雷による過渡的サージに対するEUTの耐性を確認する試験

※ただし高圧耐性や直撃雷を想定したものではありません。

3.EMC試験所での試験にかかる時間やコスト例

試験にかかる時間は、試験により大きく異なります。筆者所属の試験所では30MHz~1000MHzの放射妨害の場合、妨害波を探すためのプレスキャンでの約15分を含め10波の妨害波測定に約1.5時間を要します。また、放射電磁界イミュニティは照射面数(4面、6面)、各周波数ステップの滞留時間により試験所要時間に差が出てきます。料金計算方法は試験所により異なるとは思いますが、使用時間で決まるところが多いため短時間で確実な試験ができるよう準備することが重要です。

4.EMC試験所の設備や機器の概要

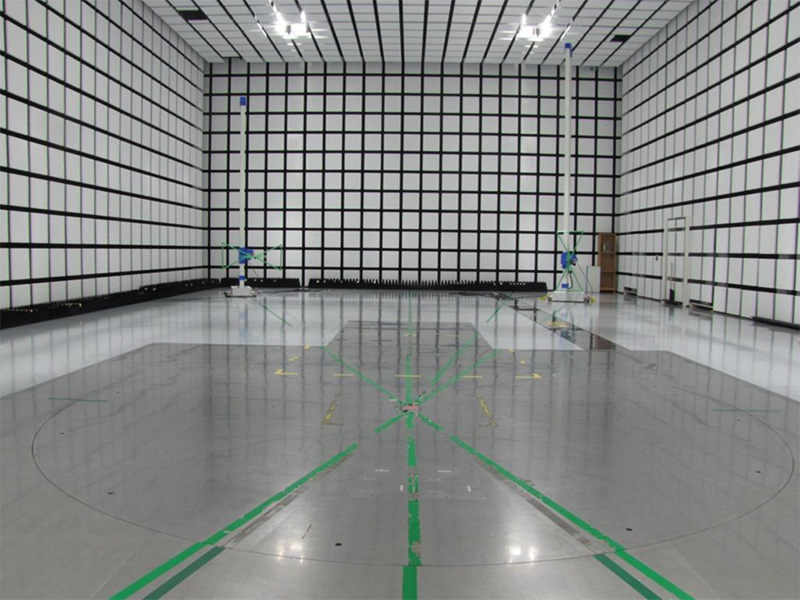

放射妨害試験には、外部からの放送局電波やモバイル端末用電波等の侵入を防ぐため、また放射電磁界イミュニティ試験には、強い電波が外に出ることを防ぐため電波暗室が必要です。電波暗室内は天井や壁に電磁波の反射を抑えるための電波吸収材が貼られています。これは、どの試験所で試験した場合でも同じ結果が得られるようにするためであり、電波暗室の性能は規格で決められています。尚、放射妨害に関しては、郊外の外来電波の少ない場所で立木等から離れた広大な屋外に試験設備(オープンサイトと言います)を持っている試験所もあります。オープンサイトは、壁や天井が無いためそれらによる電磁波の反射を抑えられることが大きな利点です。さらに電波暗室、オープンサイトには放射妨害測定時にEUTを360度回転させるためのターンテーブルも必要となります。(試験規格によってはターンテーブル不要な放射妨害試験もあります。)放射電磁界イミュニティ試験についてはEUTを360度回転させる必要はないためターンテーブルは必須ではありません。

2項に挙げた試験には、ほぼそれぞれに専用の試験機器が必要となります。詳細は割愛しますので、それぞれの試験解説ページをご参照ください。

尚、EMC試験所で使用する試験機器は、定期的に校正し正しく動作していることを確認することが要求されます。

5.EMC試験所に所属する技術者とは

1項で述べたISO/IEC17025(JIS Q 17025)には試験要員に関する規定があり「公平に行動し、力量をもち試験所のマネジメントシステムに従って業務を行うこと」が定められています。EMCや試験規格についての理解があることはもちろん、お客様が確実な試験ができるように準備することも大切です。尚、試験担当者はお客様にEMC対策についてアドバイスすることはできません。アドバイスに基づく試験結果について公平性を保つことに疑義が生じる恐れがあるためです。

力量判断の目安となるものとして米国のiNARTE(International Association for Radio, Telecommunications and Electromagnetics)が実施するiNARTE-EMC資格試験があります。国内ではKEC関西電子工業振興センターにより日本語での試験が実施されています。

6.EMC試験所の試験事例

ここでは、30MHz~1000MHzの放射妨害測定例をご紹介します。

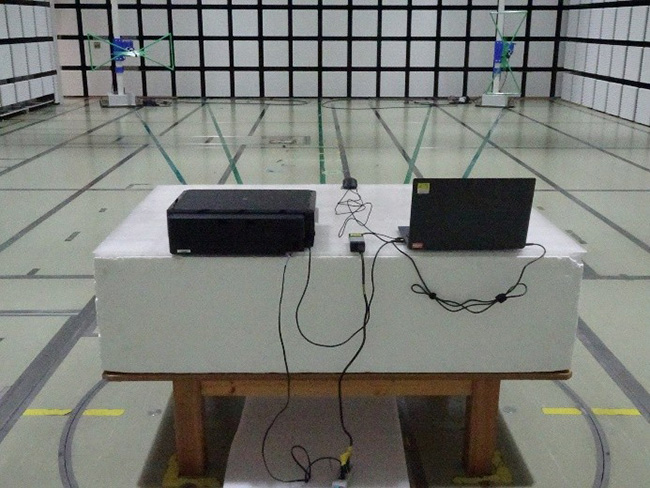

<電波暗室内のセットアップ例>

試験規格に従って、アンテナまでの距離設定、機器の配置、配線の処置をします。

<測定室>

測定中は電波暗室内に立ち入ることができません。導体である人間が電界に影響を与えるためです。電波暗室から隔離された測定室で放射妨害測定ソフトウェアを用いて測定器類、アンテナマスト、ターンテーブルを操作します。

<試験結果例>

これは予備測定終了後の測定室PC画面です。(この画面は例であり、実際の測定結果とは異なります。)赤色横線は試験規格(ここではVCCI-CISPR32 Class B 10m法)の限度値を示しています。

また、グラフの黒色線は水平偏波、赤色線は垂直偏波を示しています。このグラフはピークレベルを示しており、これを基に詳細測定対象信号を選択し、最大レベルとなるターンテーブルの角度とアンテナ高さを探索後、試験規格で定められた検波方式で測定し、規格に適合しているか否かを判断します。

7.アンリツカスタマーサポート株式会社 EMCセンター

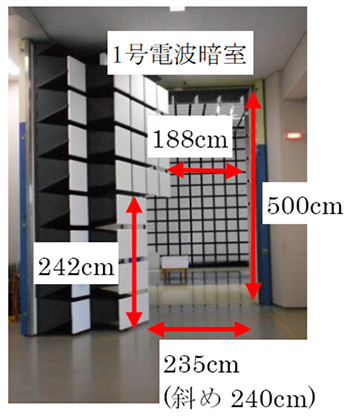

アンリツカスタマーサポート(株)EMCセンターはVCCI登録、FCC認定、NVLAP認定のISO/IEC17025に準拠した試験所であり、2基の10m法対応電波暗室を備えています。4項の写真は1号電波暗室であり、EUTから隔離したい機器を設置するためターンテーブル下に地下室を、また、圧縮空気、給排水設備も備えています。尚1、2号両電波暗室とも10m法放射妨害測定においては2本のアンテナマストを使用し、電波探索の効率を上げています。尚、電波暗室入り口には段差がなく台車等を用いての容易に機器搬入できます。

当社Webサイトでは、お問合せはもちろん、設備概要、設備予約状況やご利用料金をご確認いただけます。

(著)アンリツカスタマーサポート株式会社

(著)アンリツカスタマーサポート株式会社