1.電波吸収体とは

電波吸収体とは読んで字の通り、電波を吸収することを目的につくられた物になります。

入射した電波のエネルギーのほとんどを吸収体内部で熱エネルギーに変換するものです。

この熱エネルギーへの変換メカニズムは,使用する吸収材料により、いくつかのタイプに分類できます。つまり電波吸収材料は、実現したい吸収帯域などの条件により、誘電性、磁性、および抵抗吸収材料の三つに分類でき、それぞれの材料の性能を示す電気的特性は複素誘電率、複素透磁率および導電率で表すため、これらをまとめて「材料定数」と呼びます。

効率良い電波吸収体の実現には、これらを精度よく測定し把握することがきわめて必要です。

代表的な電波吸収体の一つは強磁性体を持つフェライトタイプ、もう一つはカーボンを含浸させて製作するウレタンタイプです。

フェライトタイプは、主に低い周波数を扱うEMCの暗室などに広く使用されており、対応周波数も数百kHz~1GHz程です。

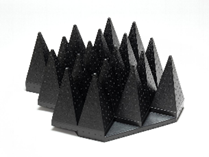

ウレタンタイプは、数MHz~110GHzほどの帯域をカバーしており、主にマイクロ波~ミリ波の暗室で使用されています。

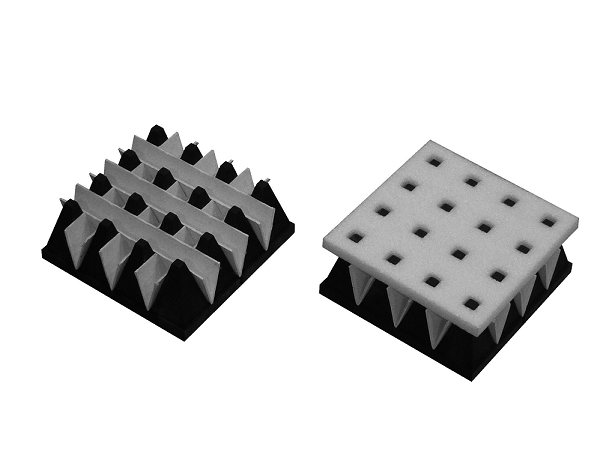

フェライトタイプはタイルやリング形状の物が多く、ウレタンタイプはピラミッド形状の物が一般的ですが、シートタイプのフラット形状の物や波型形状の物などもあります。

なおシールド材料は電波吸収材料と異なり、材料内での吸収のみならずその表面での反射を利用するものであり、金属のように抵抗が極めて小さく電波を完全に反射することにより大きなシールド効果が得られます。

2.電波吸収体の利用分野と性能

電波は,非常に広い周波数領域で利用されています。そのため電波吸収体もそれをカバーするために、色々な周波数に対応して実現され、現在も日々研究開発されています。

電波吸収体を実現しようとする試みは、第2次世界大戦中レーダの探索から、飛行機や潜水艦を守るための手段として行われたようです。しかし、現在は電波利用の状況もMHz帯(1×10 6 ~1×10 9 Hz)のみならず、GHz帯(1×10 9~30×10 9 Hz)、さらにはミリ波帯やテラヘルツ帯(3×10 12 Hz)まで急速に進歩しており、それぞれの利用に応じた特徴のある電波吸収体が実現また研究されています。

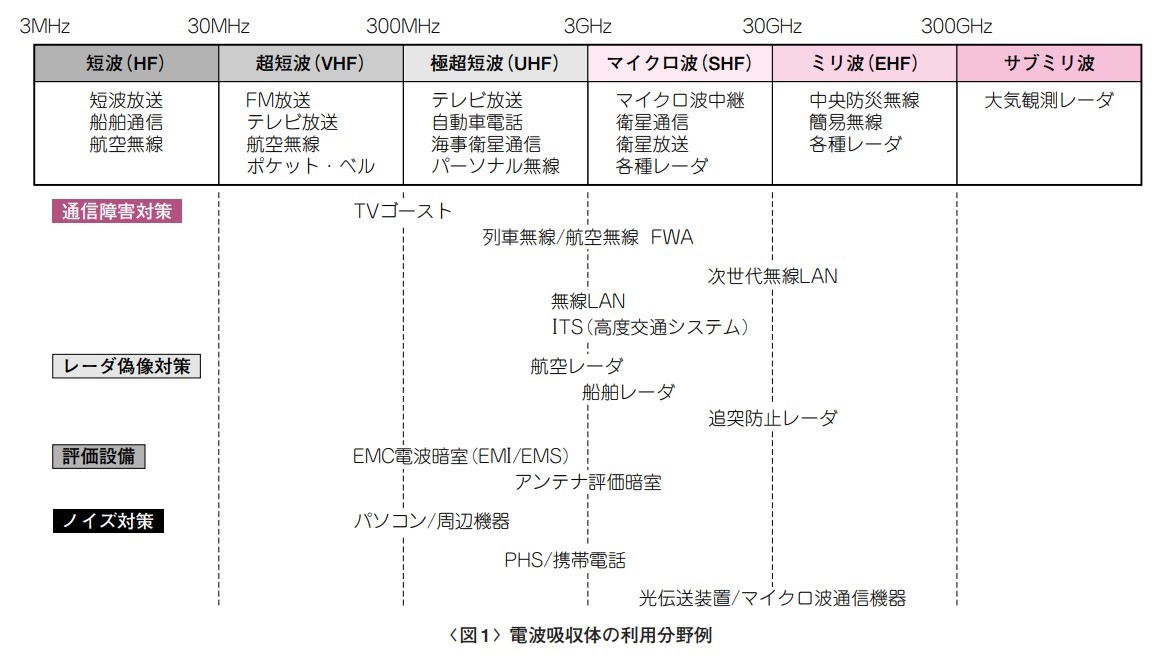

図 1に示すのは電波吸収体の利用分野の例です。この図に示すように電波吸収体は、通信障害対策からノイズ対策まで、幅広く利用されています。

3.電波吸収体の使い方例

用途面では、電子機器(通信機器、OA機器、コンピュータ、家電 機器、自動車電装機器など)の放射ノイズおよびノイズ耐性対策、 電波反射(ETC、各種レーダなど)の防止対策、EMI対策評価施設 (電波暗室など)への適用などがあげられます。

電磁エネルギーを効果的に吸収するためには、それぞれの使用条件に応じた最適の電波吸収材を選定する必要があります。具体的には、使用目的、使用条件、使用周波数、必要周波数帯域等に応じて、各種電気・磁気損失材料を選定しないといけません。

たとえば実例としては、船舶レーダーのために、海上の橋梁に電波吸収体が設置されたことがあります。不要な反射波を抑制することは、レーダー以外にも通信における多重反射による混信や、 電子機器全般における誤動作への対策に有効です。

- 船舶マストのレーダー偽像防止

- 誤動作防止の為にETCレーンの天井

- 電波暗室の天井、床、壁

- アンテナの部品に取付け

- レーダー偽像防止の為に鉄柱に取付け

4.電波吸収体に使われる電磁波遮蔽(シールド)について

電磁波遮蔽(シールド)には、反射損失(シールドの表面反射で空気との境界面で損失させる)、吸収損失(シールド材内部を通過するときに渦電流などを発生させる)、多重反射損失(シールド材の間で繰り返し反射させる)があります。

電界については、銅、アルミニウムなどの金属や電気が流れやすい(導電性を有する)樹脂などをシールド材に使うことで遮蔽できますが、磁界は透過するため遮蔽できません。

磁界を遮蔽するには、透磁率(材料が持つ磁化されやすさの指標)が大きく、かつ簡単に磁極が消えたり反転したりする軟磁性材を使わなくてはなりません。

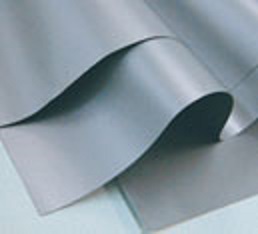

"軟磁性材としては、アモルファス(結晶構造をもたない粒子または微細な結晶状態),フェライト焼結材(遷移金属のニッケル,亜鉛,マンガン,鉄などの酸化物粉末を焼き固めたもの),珪素鋼板(鉄に珪素を添加した合金)やパーマロイ(ニッケルと鉄の合金)などが知られています。シールド材として、対象となる周波数帯において透磁率を有するものを選ぶ必要があります。"

しかしアモルファスやフェライト焼結材は非常に脆く強度がないため構造物としてそのまま使うことは難しく、構造物の表面に貼り付けたり酸化物粉末を樹脂などに混ぜて塗布されます。しかし粉末状の軟磁性材は、透磁率が小さいため人体に影響を及ぼす可能性のある低周波数帯や強い磁界においては十分なシールド効果が得られません。

なお銅,アルミニウムなどの金属やアモルファス,パーマロイなどの軟磁性材は主に吸収により電磁波(電界成分と磁界成分)を損失させるため、電磁波吸収体になります。

<CENDおすすめ製品>

【電磁波吸収体】

【電磁波吸収体】

電磁波吸収+熱伝導シート

CGE・EMPV4・EMPV5 【電磁波吸収体】

【電磁波吸収体】

ピラミッドフェライト・ファイバーグリッド複合吸収体 【電磁波吸収体】

【電磁波吸収体】

発泡カーボン電波吸収体

TPP-30 【電磁波吸収体】

【電磁波吸収体】

電磁波吸収シート

MGシリーズ

5.電波吸収体を製造する際に使用される、パーマロイ加工に適したロウ付け技術

電磁波は波としての性質を持っているため、回折現象によって電磁波がシールド材の背後へ回り込んだり、隙間から通り抜けてしまいます。そのため完全にシールドするためには隙間なくシールド材で全体を囲む構造にする必要があります。

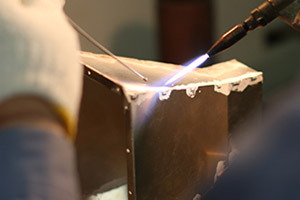

パーマロイは強度を持った金属のためそのまま構造物として使えますが、曲げたり切ったりしたときに発生する内部応力に弱く、また溶接などで周囲を溶かしたり高温で組織が変わると透磁率が低下してしまうため、取扱いや加工には注意が必要です。

パーマロイを使って磁気シールド密閉容器などを作る場合、曲げたり溶接をしないで構造物を作るには低温で隙間を塞ぐことが可能な「ロウ付け」が有効であると考えられます。

手作業で行う「ロウ付け」という金属接合技術を応用することで、自由な形状のパーマロイ製磁気シールド密閉容器や、筐体の製造が可能となりますが、現在高いレベルで「ロウ付け」を行える企業は限られてしまっています。

ロウ付け技術

ロウ付け技術 パーマロイ磁気シールド容器例(イメージ図)

パーマロイ磁気シールド容器例(イメージ図)大きな電流が人体の近くを流れる電気自動車,ハイブリッド車では電磁波(とくに低周波磁界)が問題になってきており、また今後普及していく自動運転車などでは電子制御などに使われている半導体の故障やセンサー類の誤作動による事故などが懸念されています。

今後ますます市場ニーズが高まる電磁波(とくに磁界)シールド構造物の加工には、手作業でハイレベルに行う「ロウ付け」技術が重要となるでしょう。

(著)株式会社 佐藤製作所

ノイズ対策部品・EMC対策部品一覧電波吸収体のCEND掲載製品

電波吸収体の製品一覧ページです。

電波吸収体をお探しの方は、下記の一覧よりご選定ください。

各製品の見積もり・問合せも各製品ページより行って頂けます。

尚、サービスと致しまして各EMC関連製品の見積もり・お問合せを行って頂くことで月刊EMCを無料購読できます。

<ノイズ対策部品・EMC対策部品 検索ページ>

EMC関連製品検索ページはこちらになります。

<『電波吸収体』の項目一覧>

『電波吸収体』に関して下記の項目で比較検討が可能です。

メーカ名/取扱店/型名/シリーズ/通称/標準形状/サンプルサイズ/材質名/基本組成/特長・用途/RoHS対応/性能 適応周波数 Hz START/性能 適応周波数 Hz END/電波吸収特性 dB/使用温度範囲 ℃ START/使用温度範囲 ℃ END/重量 kg

CENDではノイズ対策部品・EMC対策部品を含めた各EMC関連製品毎の仕様フォーマットを統一することにより、比較・選定を簡単に行うことができます。

「メーカー名」はもちろん、「取扱い企業」や「型名」、「シリーズ」、「用途」、「サイズ」、「適応規格」、「種別」、などの細かい製品仕様情報を掲載しています。

また、見積もりや問い合わせなどもCENDからダイレクトに行えますので、個別に各企業HPを訪問し個別に見積もりを取る手間も省くことが可能です。

尚、CENDの掲載製品情報は日々更新されておりますので定期的な閲覧を推奨致します。

ノイズ対策部品・EMC対策部品の検索・選定はぜひCENDをご利用下さい。

<EMC関連製品に関してユーザー様へCENDが提供する主なサービス>

- 各EMC製品をカテゴリ毎(製品種別毎)に検索可能なデータベースのご提供

- 各EMC製品の詳細な仕様を統一フォーマットでご提供

- 各EMC製品の見積もりをCENDから依頼可能

- 各EMC製品に関する問い合わせを送信可能

- EMC製品に関わる規格情報のご提供

- EMCに関しての質問を知恵袋で解決可能

※製品掲載をご希望の企業様はこちらよりご連絡下さい。

CEND.jp

CEND.jp