1.EMC対策と熱対策・熱設計の概要

電子機器・システムの開発における2つの大きな課題はEMC対策とその後の熱対策です。ある小型スイッチング電源メーカーの方が言うには、「新型スイッチング電源を開発するのに、電気的設計は2-3週間で終わるのに、EMC対策と熱対策で数か月を擁している」という事でした。たとえば、ある電子機器のEMC対策として、もし電磁波の原因であるデバイスを金属板で囲って電磁波遮断をしたとしますと、今度はその金属板の囲いのために熱の逃げ道が極端に限られてしまい、機器内のデバイスの温度が高くなってしまいます。つまり、EMCと熱の対策は両立が難しいのです。

さらに、電子機器・システムの熱密度は格段に増加し、熱対策の難易度が年々増しています。今後、IoT普及が進み、あらゆるものが電子化していくなかで、熱対策、さらには、その上流に位置づけられる熱設計技術は、製品の性能を左右するキー技術となります。

その一方で、熱設計に用いる物性値の情報や、確認のための温度測定方法がきちんと把握されていなくてはいけません。それがないと、シミュレーションの精度低下、設計の手戻りが発生し、設計の効率を低下させてしまいます。つまり熱対策では間に合わなくなります。

そのため、電子機器の熱対策・熱設計技術は、設計効率の向上と安全性の確保、さらにはSDGs、つまり持続可能な開発目標、につながる重要な技術です。この記事では、熱対策の基本的な事柄を簡潔に紹介して、一人でも多くの方が電子機器の熱対策に興味を持ってもらうことを目的としています。

2.電子機器の開発における熱対策の切り口

2.1 熱対策の切り口

では、電子機器の熱対策をするには具体的にどうすればよいでしょう。具体的に課題を並べてみましょう。

- (1) 電子機器の電気的特性(EMCを含め)はどうなのか。

- (2) どのような材料を使えばよいのか。

- (3) どうやって機器内の熱を大気へどうやって逃がすか。

- (4) デバイス温度を予測するにはどうすればいいか。

- (5) デバイス温度を測定するにはどうすればいいか。

などが考えられます。そして、これらの課題を把握し解決する必要があります。

しかし、スーパーマンでもない限り、それを少人数で全部やることは無理です。すると、これだけは知っておくと便利で、役に立つ。という切り口が必要です。

2.2 熱対策の学びの方法

電子機器・システムの熱対策の学びの方法としては、各企業や大学の専門家から知識を得るのが得策です。また企業にはその道のベテランもいらっしゃるでしょう。ただし、その方々の知識、ノウハウは一般に頭の中に入っていて、他人が理解できない状況が多いのです。よって、徒弟制度の昔から『職人の技を盗め』という学習方法があるのです。いまでも職人さんの世界ではこの方法が存在しているかもしれません。

しかし現代にあっては、熱対策・熱設計を含め、できるだけ、参考書やセミナーなどで『知識の見える化』がおこなわれています。是非、この機会に機器の熱対策を学ぼうとする方には『知識の見える化』を利用してほしいと思います。

3.熱対策の基本を学びましょう

ここでは、熱対策のいくつかを厳選して、手短に解説しましょう。

3.1 熱の伝わり方の基本を知ること。

電子機器の熱対策のためには、「伝熱」という概念を理解することが重要です。伝熱の3要素といわれていますが、熱伝導、対流熱伝達、放射伝熱について手短に述べておきましょう。

伝熱とは、エネルギーが移動する現象のことをいいます。温度差があれば、必ず伝熱が起きます。風邪をひいたとき、額を指で触ると熱く感じるのは、温度の高い額から温度の低い指に熱が移動したからです。

世の中は、『熱力学の第2法則』というもので制限され、科学的には、『熱の移動は必ず温度の高いところから低いところへ向かって生じる不可逆現象である』と表現されます。要するに何もしないで(仕事をしないで)、熱は温度の低いところから高いところへは流れないということです。ですから冷蔵庫やエアコンなどは、熱を温度の低いところから高いところへは運んでいますが、コンプッサーがその仕事をしています。

(1)熱が伝わる形態

そこで、熱が伝わる形態は以下の3つの形式があります。

(a)熱伝導

お好み焼屋で、鉄板の上にコテを置いておいた。すると、鉄板に直接触れていないもち手部分も熱くなっていたというのが熱伝導です

(b)対流熱伝達

- 自然対流熱伝達

- 強制対流熱伝達

対流は、自然対流と強制対流があります。空気の密度の変化で上昇気流が生まれる現象が自然対流です。それに対して、ファンなどで、強制的に対流を作るのが強制対流です。日常では、暑い日に、扇風機の風にあたって涼む、とか熱い食べ物に、風を送り(フーフーして)冷まして食べる。などが典型的な例です。

またその対流によって生じる伝熱現象をそれぞれ、自然対流熱伝達、強制対流熱伝達と言います。空気よりも水などの液体を使うと熱伝達率はさらに高くなります

(c)放射伝熱

放射伝熱は熱が空間を通して電磁波の形で直接移動する.現象です。対流は空気や液体がないと生じませんが、宇宙では空気がないので、対流は置きませんが、放射は真空中でも起こるのが特徴です。日常では、縁側で日向ぼっこが良い例で、

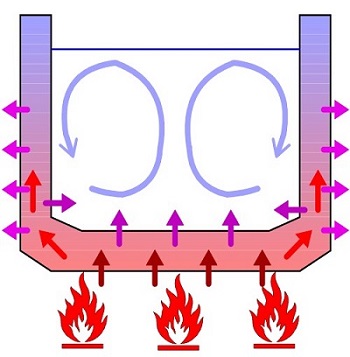

(d)複合現象

身の回りの伝熱現象では、図1に示すように、熱伝導・熱伝導・対流熱伝達・放射伝熱の3つが複合して生じています。たとえば、鍋でお湯を沸かすとき、ガスの燃焼で生じた熱が鍋を構成する物質(鉄など)に熱伝導で伝わり、その熱が鍋の内側表面から内部の水に対流と放射で伝わります。また鍋の外側表面からは外部の空気に対流と放射で熱が伝わります。ここで、はじめは、鍋の内部の水は、鍋の内側表面から熱伝導と放射で加熱されますが、時間が経つと鍋下部の水の温度が熱くなり、その水の密度が軽くなり、周囲の重く冷たい水に押しのけられます。これが自然対流熱伝達です。いったん対流が起こると、熱伝導よりもはるかに効率よく熱を鍋から水に伝えることができます。これはすべての電子機器に共通です。ただし、宇宙では空気がありません。よって、対流がありません。よって、熱伝導と熱放射によって放熱されます。

4.電子機器・システムの階層構造

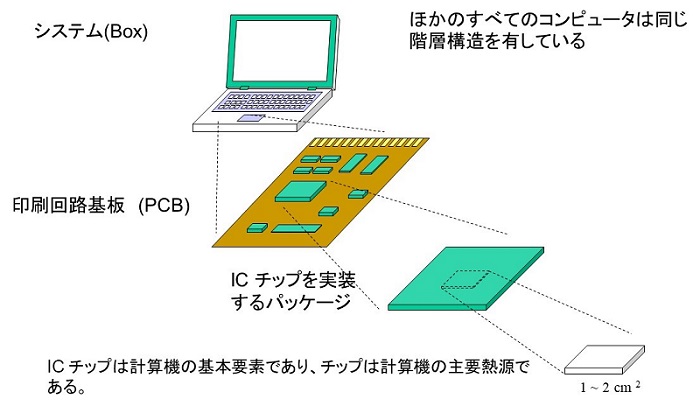

4.1 ラップトップコンピュータの階層構造

図2にラップトップコンピュータの階層構造を示しています。一般に、パソコンでは、発熱体のチップをパッケージに搭載し、そのパッケージを回路基板の表面に実装し(表面実装)、その基板をパソコンのシステム(筐体)に収納します。

4.2 階層によって違う冷却システム

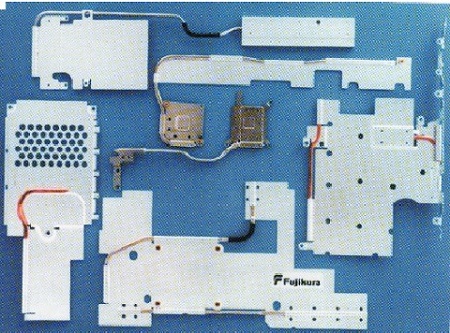

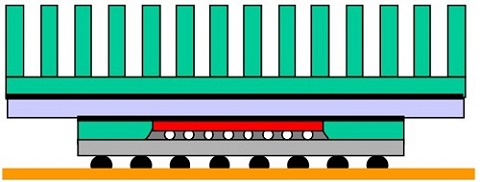

一般に熱は、チップから発熱し、パッケージを介して基板に放熱され、その基板から筐体、つまりシステム内に放熱され、そこから大気へ放熱されます。図3はパソコンの中では、熱を拡散するための金属板が多く配置されています。この金属板で熱をシステムの壁に伝え、そこから大気に逃がします。チップからの発熱が大きいと、図4のようにパッケージに放熱フィンが付きます。このままですと、この現象は自然対流熱伝達ですが、チップから発熱が大きい時は、冷却ファンをシステム内に搭載します。この現象が強制対流熱伝達です。

数十年前に、ある企業が水冷のパソコンを販売しました。これは、ICチップを実装するパッケージから高発熱があるので、そこを局所的に水冷にしたものです。大変大きな冷却能力がありました。ところが、このパッケージを冷やした水はお湯になるのですが、これも冷却して元の温度に戻さなくてはいけません。そうしないと、水がどんどん温度上昇しますから。そこで、パソコンの内部から自然対流で大気に放熱して水を冷却していました。するとこれは、システム的には自然空冷の機器となります。このパソコンは自然空冷で水を冷やす能力、つまり30ワット程度の内部発熱が限度なのです。

5.温度の測定方法

5.1 接触方式による温度測定

接触方式による温度測定は温度計の検出部を測定対象と物理的によく接触させて、同じ温度に保ったうえで温度を測定する方法です。抵抗温度計と熱電対が大変よく使われています。ただし、長短があるので、用途によって、選びます。

| 例 |

|

|---|

| 長所 |

|

|---|---|

| 短所 |

|

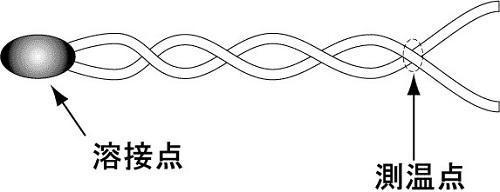

ここで注意すべき点は、ステンレス鋼や耐熱鋼で作られた細い管(シース)の中に熱電対素線を封入したシース熱電対の場合も含めて、熱接点の位置です。例えば、溶接前に線をより合わせた場合、下図のように測温点は溶接きれた点ではなく、最初に素線が接触した点となります。より合わせて接触している点は接触不良となり易いので測定位置を正確に決めたい場合、素線をより合わせた部分を残すことは避けるべきです。

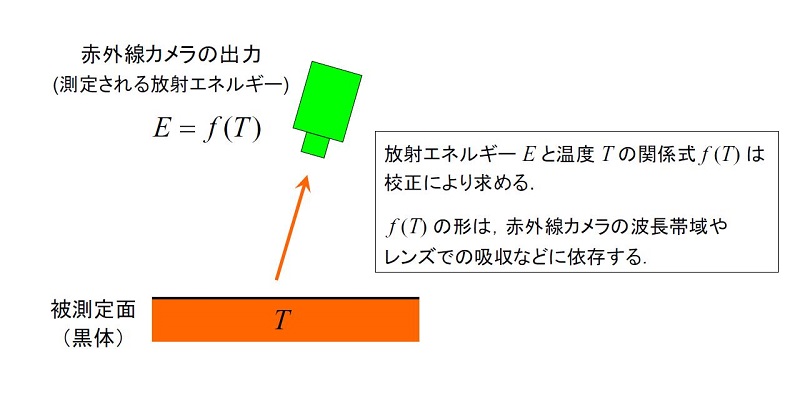

5.2 非接触方式による温度測定

非接触方式による温度測定とは、図6のように放射などを利用して、測定対象に触れることなく温度を測定する方式です。これも下記のように長短がありますので、用途を選びます。

| 例 |

|

|---|

| 長所 |

|

|---|---|

| 短所 |

|

6.実用的な熱解析技術

一般に、熱の流れを求めるために、市販の流体解析汎用コード(CFD解析)を用いることがあります。しかし、チップやパッケージのまわりは、複雑な形状が多く、格子数も莫大になり、解析も長時間必要になります。境界条件が確定したようなCFD解析は可能ですが、境界条件の複雑な問題を一般的に解くのは難しいのです。

さらに、スーパーコンピュータを使う手法よりも机の上で気軽に、かつ即時に結果が出てきてこそ設計の役に立つともいえます。そこで、ここではパソコン上で気軽に熱解析が可能な手法で、電気回路とまったく同じようにして熱回路を組んでモデル化して解く熱回路網法を紹介します。

6.1 熱回路網法の要素

熱回路網法は熱抵抗と非定常の場合は熱容量とから成り立つ熱回路網を扱います。その各要素を説明します(1)。

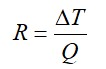

(1) 熱抵抗の定義

熱抵抗はその概念が電気の抵抗と同じでわかりやすいので、よく使われます。いま、温度差ΔTの間を熱流Qが流れているとすると、次式で定義されるRを熱抵抗といいます。

式 (1)

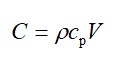

(2) 熱容量の定義

熱容量Cは次式で得られる。

式 (2)

ここで、ρ(kg/m3)は物質密度、V(m3)は容積、(J/(kg∙K))は定圧比熱である。

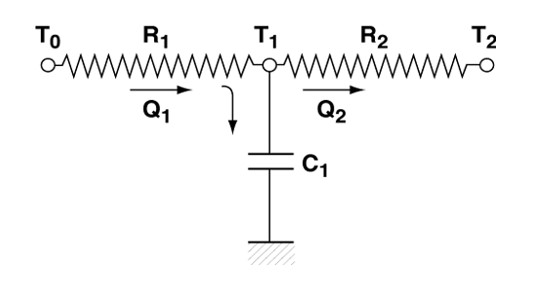

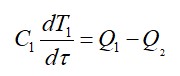

(3) T字型RCセクション

非定常の熱解析は、一連の温度節点を使った解析手法を使用し、図7に示すようなたくさんのT字型RCセクションを利用して実行します。次の方程式は、キルヒホッフの電流の法則に基づいた1つの温度節点に対する例です。すなわち、温度節点T1において、

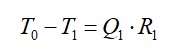

また、熱抵抗はオームの法則に基づき、次のように表せます。R1に対して、

式 (4)

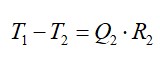

R2に対して、

式 (5)

ここで、Q(W)は熱抵抗R(˚C/W)を通して流れる熱流です。

6.2 相変化を伴うパッケージの熱解析への応用(1)

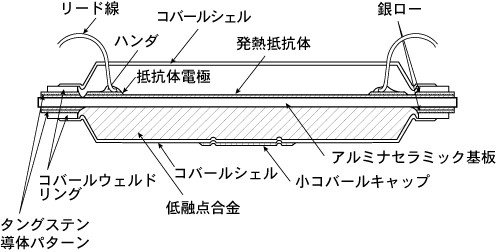

(1) パッケージ形状

最近のパッケージの冷却技術では、定常冷却に頼らず過渡的な冷却法も特殊な機器では考えられている、たとえば、図8は低融点合金を相変化材に用いたパッケージです。合金の相変化時間を使って、基板の温度上昇をできるだけ遅らせようとしたものです。ここで、アルミナセラミック基板の寸法は、50.8mm×76.2mm×1.5mm(厚さ)で、コバールシェルの高さは表面および裏面から双方とも3mmである。よって基板裏面のコバールシェル内に封入されている低融点合金の容積は約7.2cm3であった.低融点合金にはBi/Pb/Sn/Inが用いられました。

(2) 相変化が起こっている節点の扱い

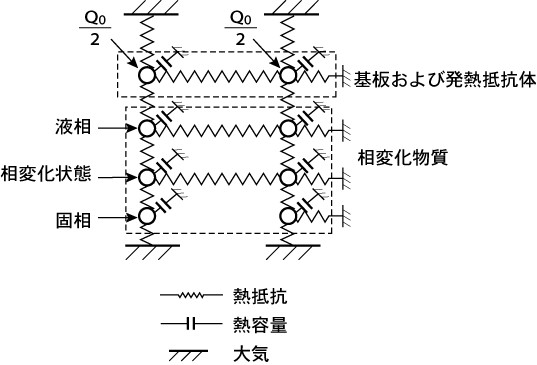

図9が熱回路網モデルである。パッケージの対称性から、左右に2分割しています。さらに相変化部を縦3層に分割しました。

相変化が起こっている節点に対する熱の振る舞いは、次のようになります。元来、低融点合金は固体である。それは、薄い固体の数層のサブ層によって構成されていると仮定します。計算を開始するにあたり、極薄の液体層が固体層とともに存在すると仮定します。この固体層は温度節点として定義された数層の薄い固体のサブ層から構成されていると考えます。

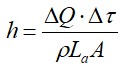

発熱抵抗体からの熱流(ΔQ)が、その発熱抵抗体の近くの温度節点である固体のサブ層に供給されると、このサブ層は相変化温度に達するまで熱せられます。その後、固体サブ層の微小厚さ幅(Δh)は、次に示すように微小時間幅(Δτ)の間に液体に変化します。

式 (6)

ここにおいて、La[J/kg]は低融点合金のその温度節点に関連している潜熱です。相変化が起こりつつある次の温度節点は、その温度で相変化が起こる温度である融点に戻って置き換えられることを示しています。上述したプロセスが、非常に薄い固体層を残し液体層が低融点合金の厚さに到達するまで繰り返されます。その後、液相に相変化した低融点合金の温度は、発熱抵抗体からの熱供給が断たれるまで上昇していきます。発熱抵抗体からの熱供給が断たれた後は、上述したプロセスの逆のプロセスが起きます。

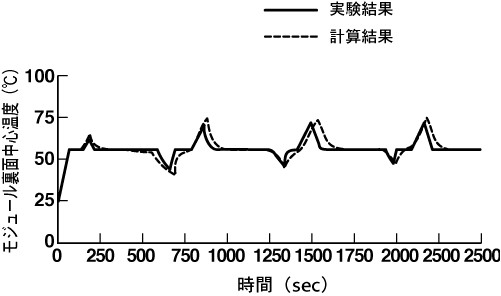

(3) 解析結果と実験結果との比較

さらに図9に示したパッケージによる間欠的な高発熱模擬熱実験により測定された多層配線基板の裏面温度を予測することにより、この計算モデルの適用性を確認しました.図10にその計算結果と実験による温度測定結果の比較を示します。

この場合においても計算結果と実験結果は大変よく一致しました。それによりこの熱回路網法が、モジュールの熱設計に大変有効なツールであることが立証できました。これを用いますと、相変化材料を変えたり、パッケージの大きさを変えたり、発熱時間を変えたりする場合、煩雑な実験が不要になります。設計時間の短縮が得られます。

7.あとがき

電子機器の熱対策について、概要を述べましたが、実際の熱対策に携わることで、ノウハウが蓄積され、ますます熱対策が進展する流となります。またそのように期待しています。電子機器の発展がとどまるところを知らない以上、その熱対策もとどまるところを知りません。人間の欲望があれば、それを満たす電子機器・デバイスが出てきます。パソコンやスマートホンなどが良い例です。つまり、熱対策に「これでよし」という場所はないのです。逆言えば、だれでも熱対策の専門家になれるということです。ひとりでも多くの方が機器のに興味を持っていただけると幸いです。つまり、熱対策を手掛ける人が製品開発のリーダーになる時代ですから。

8.参考文献

- (1)石塚 勝、半導体・電子機器の熱設計&解析「改訂版」、科学情報出版、2017年

- (2)放熱ファン(冷却ファン)とは

- (3)W.Nakayama and M.Ishizuka, Heat Sink Design in Home Appliances and personal computer:,1st Workshop on Leading-edge Theories and Practices in Design 11th ~ 13th, October 2010 , Jabalpur, INDIA.

- (4)中村元、赤外線放射温度計の基礎、日本機械学会 熱工学部門講習会、 2009年7月29-2009年7月30日

富山県立大学 前学長 石塚 勝

ノイズ対策部品・EMC対策部品一覧熱解析(熱シミュレーションソフト)のCEND掲載製品

熱解析(熱シミュレーションソフト)の製品一覧ページです。

熱解析(熱シミュレーションソフト)をお探しの方は、下記の一覧よりご選定ください。

各製品の見積もり・問合せも各製品ページより行って頂けます。

尚、サービスと致しまして各EMC関連製品の見積もり・お問合せを行って頂くことで月刊EMCを無料購読できます。

<ノイズ対策部品・EMC対策部品 検索ページ>

EMC関連製品検索ページはこちらになります。

<『熱解析(熱シミュレーションソフト)』の項目一覧>

『熱解析(熱シミュレーションソフト)』に関して下記の項目で比較検討が可能です。

メーカ名/取扱店名/型名/シリーズ/流量感度/風向感度/位置感度/熱伝導率感度

CENDではノイズ対策部品・EMC対策部品を含めた各EMC関連製品毎の仕様フォーマットを統一することにより、比較・選定を簡単に行うことができます。

「メーカー名」はもちろん、「取扱い企業」や「型名」、「シリーズ」、「用途」、「サイズ」、「適応規格」、「種別」、などの細かい製品仕様情報を掲載しています。

また、見積もりや問い合わせなどもCENDからダイレクトに行えますので、個別に各企業HPを訪問し個別に見積もりを取る手間も省くことが可能です。

尚、CENDの掲載製品情報は日々更新されておりますので定期的な閲覧を推奨致します。

ノイズ対策部品・EMC対策部品の検索・選定はぜひCENDをご利用下さい。

<EMC関連製品に関してユーザー様へCENDが提供する主なサービス>

- 各EMC製品をカテゴリ毎(製品種別毎)に検索可能なデータベースのご提供

- 各EMC製品の詳細な仕様を統一フォーマットでご提供

- 各EMC製品の見積もりをCENDから依頼可能

- 各EMC製品に関する問い合わせを送信可能

- EMC製品に関わる規格情報のご提供

- EMCに関しての質問を知恵袋で解決可能

※製品掲載をご希望の企業様はこちらよりご連絡下さい。